UPSC सिविल सेवा परीक्षा में, भूगोल (Geography) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्कोरिंग विषय है। यह न केवल प्रीलिम्स में, बल्कि मेन्स के सामान्य अध्ययन पेपर-I और वैकल्पिक विषय के रूप में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी सफलता का रहस्य केवल तथ्यों को याद करने में नहीं, बल्कि अवधारणाओं (Concepts) को समझने और उन्हें समसामयिक घटनाओं से जोड़ने में निहित है।

आपकी तैयारी को एक नई धार देने के लिए, हमने पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के गहन विश्लेषण और वर्तमान रुझानों के आधार पर UPSC 2025 के लिए भूगोल के 20 सबसे संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सूची तैयार की है। यह लेख आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाएगा और आपको दिखाएगा कि भूगोल के प्रश्नों का प्रभावी उत्तर कैसे लिखा जाता है।

भौतिक भूगोल (Physical Geography)

यह भूगोल की नींव है। यहाँ से प्लेट विवर्तनिकी, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।

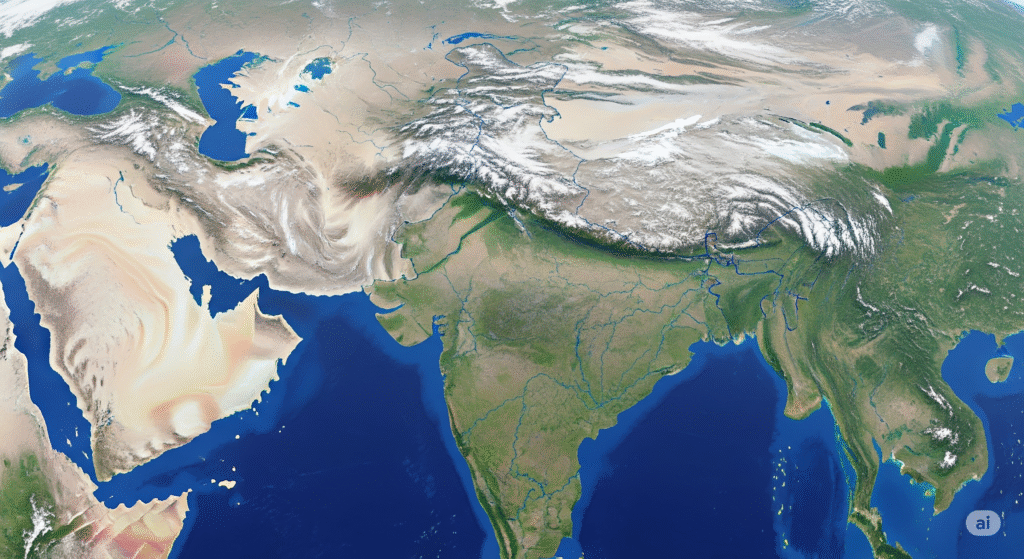

प्रश्न 1: प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत (Plate Tectonic Theory) क्या है? यह हिमालय के निर्माण और भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपीय गतिविधि को कैसे समझाता है?

उत्तर: प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी का स्थलमंडल (लिथोस्फीयर) कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, जो दुर्बलतामंडल (एस्थेनोस्फीयर) पर तैर रही हैं।

- हिमालय का निर्माण: हिमालय का निर्माण लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसारी टकराव (Convergent Collision) के परिणामस्वरूप हुआ। इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसाद ऊपर उठ गए और वलित पर्वतों (Fold Mountains) के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ।

- भूकंपीय गतिविधि: भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे धँस रही है (लगभग 5 सेमी प्रति वर्ष), जिससे इस क्षेत्र में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहीत होती है। जब यह ऊर्जा अचानक निकलती है, तो यह भूकंप का कारण बनती है, इसीलिए हिमालयी क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है।

प्रश्न 2: जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है? उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की भूमिका स्पष्ट करें।

उत्तर: जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में तेजी से बहने वाली वायु धाराएं हैं, जो भारतीय मानसून को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम (Sub-tropical Westerly Jet Stream): सर्दियों में यह हिमालय के दक्षिण में बहती है, जिससे भारत में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। गर्मियों में, सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने के साथ यह जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है, जिससे मानसूनी हवाओं के लिए रास्ता साफ हो जाता है।

- उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (Tropical Easterly Jet Stream): यह केवल गर्मियों में विकसित होती है और तिब्बती पठार के गर्म होने से उत्पन्न होती है। यह भारत के ऊपर एक उच्च दबाव का क्षेत्र बनाती है जो अरब सागर से आने वाली नम मानसूनी हवाओं को अपनी ओर खींचता है और वर्षा की तीव्रता को बढ़ाता है।

प्रश्न 3: एल नीनो (El Niño) और ला नीना (La Niña) क्या हैं? भारतीय मानसून और वैश्विक जलवायु पर इनके प्रभावों की विवेचना करें।

उत्तर: एल नीनो और ला नीना, जिन्हें ENSO (El Niño-Southern Oscillation) भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर में होने वाले आवधिक समुद्री सतह के तापमान में बदलाव हैं।

- एल नीनो: इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर (पेरू तट के पास) असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। भारत पर प्रभाव: यह आमतौर पर भारतीय मानसून को कमजोर करता है, जिससे सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

- ला नीना: इसमें पूर्वी प्रशांत महासागर असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। भारत पर प्रभाव: यह आमतौर पर भारतीय मानसून को मजबूत करता है, जिससे औसत से अधिक वर्षा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

वैश्विक प्रभाव: ये घटनाएँ दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सूखा, अमेरिका में भारी वर्षा और अटलांटिक में तूफानों की संख्या में बदलाव।

भारत का भूगोल (Indian Geography)

UPSC परीक्षा का यह सबसे महत्वपूर्ण खंड है। यहाँ मानसून, नदी प्रणाली, मिट्टी, और भारत की सामरिक स्थिति से प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रश्न 4: भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि को समझाइए। इसके स्थानिक और कालिक वितरण में भिन्नता के क्या कारण हैं?

उत्तर: भारतीय मानसून की उत्पत्ति स्थल और समुद्र के विभेदी तापन (Differential Heating) के कारण होती है। गर्मियों में, भारतीय उपमहाद्वीप गर्म हो जाता है, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और उच्च दाब का केंद्र होता है। हवाएँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, जिससे नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएँ भारत में प्रवेश करती हैं।

वितरण में भिन्नता के कारण:

- स्थानिक भिन्नता: पश्चिमी घाट के पवनमुखी ढाल पर भारी वर्षा होती है, जबकि पवनविमुखी ढाल (वृष्टि छाया क्षेत्र) सूखा रहता है। अरावली पर्वत श्रृंखला मानसूनी हवाओं के समानांतर है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है।

- कालिक भिन्नता: मानसून का ‘आगमन’ और ‘विराम’ (Bursts and Breaks) इसकी विशेषता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और जेट स्ट्रीम की स्थिति पर निर्भर करता है।

प्रश्न 5: हिमालयी नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें।

उत्तर:

| विशेषता | हिमालयी नदियाँ | प्रायद्वीपीय नदियाँ |

|---|---|---|

| उत्पत्ति | हिमालय के ग्लेशियर | प्रायद्वीपीय पठार |

| प्रवाह | बारहमासी (Perennial) – ग्लेशियर और वर्षा दोनों से जल मिलता है। | मौसमी (Seasonal) – मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर। |

| नदी मार्ग | लंबे, गहरे गॉर्ज और विसर्प (Meanders) बनाते हैं। | छोटे और सीधी घाटियों में बहते हैं। |

| डेल्टा/एस्चुअरी | बड़े डेल्टा बनाती हैं (जैसे सुंदरबन)। | अधिकांश डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी (ज्वारनदमुख) बनाती हैं। |

प्रश्न 6: भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा (मिट्टी) के प्रकारों का वर्णन करें और उनके वितरण को फसल प्रतिरूप (Cropping Pattern) से जोड़ें।

उत्तर:

- जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil): उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह बहुत उपजाऊ होती है और गेहूं, चावल, गन्ना के लिए उपयुक्त है।

- काली मृदा (Black Soil): दक्कन के पठार (महाराष्ट्र, गुजरात) में मिलती है। इसमें नमी बनाए रखने की उच्च क्षमता होती है और यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे ‘रेगुर’ या ‘काली कपास मृदा’ भी कहते हैं।

- लाल और पीली मृदा (Red & Yellow Soil): प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों में मिलती है। यह कम उपजाऊ होती है और मोटे अनाज, दालों के लिए उपयुक्त है।

- लैटेराइट मृदा (Laterite Soil): उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों (पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर) में पाई जाती है। यह चाय, कॉफी और काजू जैसी बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है।

प्रश्न 7: जलवायु परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को कैसे प्रभावित कर रहा है? इसके जल संसाधनों और आपदा प्रबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे?

उत्तर: वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।

प्रभाव:

- जल संसाधन: अल्पावधि में, ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों में जल प्रवाह बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घावधि में, ग्लेशियरों के सिकुड़ने से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियों में जल की कमी हो जाएगी, जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका और जल सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

- आपदा प्रबंधन: ग्लेशियरों के पिघलने से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें ग्लेशियर झीलें अचानक फट जाती हैं और निचले इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आती है (जैसे 2013 की केदारनाथ त्रासदी)। यह भूस्खलन के खतरे को भी बढ़ाता है।

मानव एवं आर्थिक भूगोल (Human & Economic Geography)

यह खंड भूगोल को समाज, अर्थव्यवस्था और विकास से जोड़ता है। शहरीकरण, कृषि, और संसाधन प्रबंधन यहाँ के मुख्य विषय हैं।

प्रश्न 8: भारत में तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं, जैसे ‘शहरी ऊष्मा द्वीप’ (Urban Heat Island) और जल संकट की विवेचना करें।

उत्तर: तीव्र और अनियोजित शहरीकरण ने कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है:

- शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI): शहर अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। इसका कारण कंक्रीट की इमारतें और सड़कें हैं जो दिन में गर्मी सोखती हैं और रात में छोड़ती हैं, साथ ही वनस्पति की कमी भी है। इससे ऊर्जा की खपत बढ़ती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है।

- जल संकट: शहरों में कंक्रीट के फैलाव के कारण वर्षा का जल जमीन में नहीं जा पाता, जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। वहीं, बढ़ती आबादी और उद्योगों के कारण पानी की मांग बढ़ रही है, जिससे बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो रहा है।

प्रश्न 9: ‘नदी-जोड़ो परियोजना’ (Interlinking of Rivers) के संभावित लाभ और हानियों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।

उत्तर: नदी-जोड़ो परियोजना का उद्देश्य जल-अधिशेष (water-surplus) बेसिन से जल-कमी (water-deficit) वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित करना है।

- संभावित लाभ: बाढ़ और सूखे का एक साथ समाधान; सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता में वृद्धि; जलविद्युत उत्पादन; और नौपरिवहन को बढ़ावा।

- संभावित हानियाँ: भारी वित्तीय लागत; बड़े पैमाने पर विस्थापन और पुनर्वास की समस्या; पारिस्थितिक असंतुलन, क्योंकि यह नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है; और अंतर-राज्यीय जल विवादों का बढ़ना।

अतः, इस परियोजना को लागू करने से पहले व्यापक वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक है।

प्रश्न 10: हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इसके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों की आलोचनात्मक जांच करें।

उत्तर: हरित क्रांति ने उच्च उपज वाले बीजों (HYV), रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग करके भारत के खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति ला दी।

नकारात्मक परिणाम:

- पर्यावरणीय: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का क्षरण और जल प्रदूषण हुआ। भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ, जिससे कई क्षेत्रों में जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया।

- सामाजिक-आर्थिक: इसका लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसानों को मिला, जिससे क्षेत्रीय और व्यक्तिगत असमानता बढ़ी। छोटे और सीमांत किसान नई तकनीक का खर्च नहीं उठा सके।

प्रश्न 11: भारत के ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ (Demographic Dividend) से आप क्या समझते हैं? इस अवसर का लाभ उठाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तर: जनसांख्यिकीय लाभांश उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश की जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग (15-59 वर्ष) का अनुपात आश्रित आयु वर्ग (बच्चे और वृद्ध) से अधिक हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। भारत वर्तमान में इस दौर से गुजर रहा है।

चुनौतियाँ:

- कौशल विकास (Skill Development): हमारी युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा उद्योग की जरूरतों के अनुसार कुशल नहीं है।

- रोजगार सृजन: अर्थव्यवस्था हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले लाखों युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है।

- स्वास्थ्य और शिक्षा: मानव पूंजी के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी एक बड़ी बाधा है।

विशेषज्ञ की सलाह: भूगोल के उत्तरों में जहाँ भी संभव हो, मानचित्र (Maps) और आरेख (Diagrams) बनाने का प्रयास करें। यह आपके उत्तर को अधिक प्रभावी बनाता है और अच्छे अंक दिलाता है।

अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न (संक्षिप्त उत्तर)

प्रश्न 12: भारत की सामरिक स्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में उसे क्या लाभ प्रदान करती है?

उत्तर: भारत की लंबी तटरेखा और केंद्रीय स्थिति उसे हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान करती है। यह उसे एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति बनने और ‘ब्लू इकोनॉमी’ का लाभ उठाने का अवसर देती है।

प्रश्न 13: पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच जैव-भौगोलिक अंतर क्या हैं?

उत्तर: पश्चिमी घाट निरंतर और ऊंचे हैं, जिससे वे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं और एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी घाट खंडित और कम ऊंचे हैं, और उनकी जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम है।

प्रश्न 14: भारत के प्रमुख खनिज पेटियों का वर्णन करें।

उत्तर: भारत की तीन प्रमुख खनिज पेटियाँ हैं: 1) छोटानागपुर पेटी (कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज), 2) मध्य भारतीय पेटी (चूना पत्थर, बॉक्साइट), और 3) दक्षिणी पेटी (लौह अयस्क, बॉक्साइट)।

प्रश्न 15: चक्रवात कैसे बनते हैं? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर उनकी आवृत्ति और तीव्रता में अंतर क्यों है?

उत्तर: चक्रवात गर्म समुद्री सतह (27°C से अधिक) पर निम्न दाब प्रणालियों के रूप में बनते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की तुलना में अधिक गर्म है और यहाँ नदियों से ताजे पानी का प्रवाह इसे चक्रवात निर्माण के लिए अधिक अनुकूल बनाता है, इसलिए भारत के पूर्वी तट पर अधिक तीव्र चक्रवात आते हैं।

प्रश्न 16: मरुस्थलीकरण (Desertification) क्या है और भारत में इसके प्रमुख कारण क्या हैं?

उत्तर: यह शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि का क्षरण है। भारत में इसके मुख्य कारण वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, और अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ हैं।

प्रश्न 17: भूमध्यसागरीय जलवायु (Mediterranean Climate) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और यह बागवानी के लिए क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर: इसकी विशेषता गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की, नम सर्दियाँ हैं। यह जलवायु रसदार फलों जैसे अंगूर, जैतून और संतरे के उत्पादन के लिए आदर्श है।

प्रश्न 18: स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल के बीच अंतरसंबंध को समझाइए।

उत्तर: ये पृथ्वी के चार प्रमुख घटक हैं। स्थलमंडल (भूमि), जलमंडल (जल) और वायुमंडल (वायु) मिलकर जीवमंडल (जीवन का क्षेत्र) का समर्थन करते हैं। इनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का निरंतर आदान-प्रदान होता है, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है।

प्रश्न 19: भारत की ‘ब्लू इकोनॉमी’ (नीली अर्थव्यवस्था) की क्षमता और चुनौतियों पर चर्चा करें।

उत्तर: ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित है। भारत के पास विशाल तटरेखा के कारण मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, ज्वारीय) और बंदरगाह विकास की अपार क्षमता है। चुनौतियाँ समुद्री प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन हैं।

प्रश्न 20: वर्षा के तीन प्रमुख प्रकार – संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती – को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: 1) संवहनीय वर्षा: जब जमीन गर्म होती है, हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और वर्षा करती है (जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में दोपहर की बौछार)। 2) पर्वतीय वर्षा: जब नम हवा पहाड़ से टकराकर ऊपर उठती है और वर्षा करती है (जैसे पश्चिमी घाट)। 3) चक्रवाती वर्षा: जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं, तो गर्म हवा ऊपर उठती है और वर्षा करती है (जैसे शीतोष्ण चक्रवात)।

निष्कर्ष और अंतिम रणनीति

भूगोल एक गतिशील विषय है। इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हमने आपको यह दिखाने का प्रयास किया है कि UPSC आपसे केवल जानकारी नहीं, बल्कि गहरी समझ और विश्लेषणात्मक कौशल की अपेक्षा करता है।

अपनी तैयारी के दौरान, हमेशा एटलस (Atlas) को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। किसी भी स्थान, नदी या पर्वत का जिक्र आने पर उसे तुरंत एटलस में देखें। यह आपकी मेमोरी को मजबूत करेगा और आपको प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में मदद करेगा।

UPSC 2025 के लिए आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं!